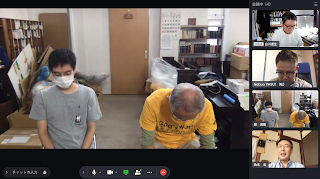

7月30日の報告

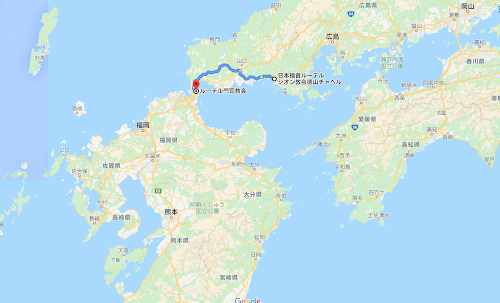

芦北・津奈木広域災害ボランティアセンター(芦北町田浦)による被災宅へのボランティアに安井牧師が加わりました。 前日に事前登録の上、当日の受付は9時に開始されます。それを待つ時点で気温は33度。 モニター式の検温器では、40度という数値が出て周囲共々驚きましたが、おでこの表面温度がすでに高くなっていたようです。 初めて会う5人の方々とチームになり、芦北町の乙千屋(おとじや)のお宅へ派遣されました。作業資材を運ぶため、軽トラなどを持っている方が加わりチームとなります。 このお宅は、広い庭と畑があり、大きな2軒の住宅があります。この内の1軒は一週間前にボランティアにより、泥出しが行われていました。 豪雨の起きる少し前まで、ご高齢の住人がおひとりで暮らし、熊本市内に居住するそのお子さん夫妻が、月に何度か訪ねてこられていました。しかし、近くの施設に入られた直後であったため、住人の方はご無事でした(けれども入居された施設も床上浸水し、ずぶ濡れで1階へ運ばれ、九死に一生を得られたとのことでした)。 家屋の裏に小さな川がありますが、それが土砂で埋まり、また本流となっている佐敷川も豪流となり、本来、川の中を流れるはずの水が土砂の上を逆流、そして裏山からはさらに土砂が流れ込むという状況でした。土壁を破って室内には土砂がくまなく入り込みました。 それから、およそひと月、今回の担当となった家屋はそのままとなっていました。泥と土・石が厚みの少ないところで10センチ、多いところで30センチほど積み重なっていました。もともとお茶の先生でいらしたとのことで、床の間もある12畳の部屋の泥を掻き出すと、お茶会用の炉が出てきました。 泥を大方掻き出した後、畳も外して運びます。床下の泥については、しばらく考えたいとのことでした。というのも九州はまもなく台風の季節が到来します。台風が来れば必ずまた浸水するだろうと家主の方はお考えのようでした。 今回は床下の作業はありませんでしたが、マスクは汗で濡れると息苦しくなり、また暑さのために15分おきに休憩を取り、水分を取らないと作業を続けることもできない厳しい環境で、家主のかたも一緒になって、皆で汗を流しました。 災害をもたらした川は今はきれいな水が静かに流れています。 その川が運んだ土砂を掻き出すために使用した泥まみれの作業資材をその川で洗うというなんとも不思議な...